今年も年の瀬が近づいてきましたが、

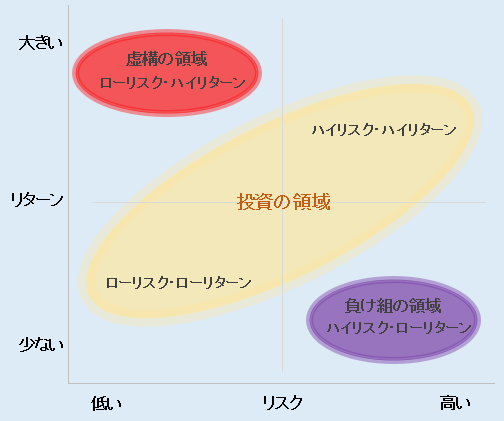

私は年末年始には自分の資産ポートフォリオの構成を見直すようにしています。

世界情勢の変化や自分の置かれた環境の変化などを考慮して、

自分の資産をどの金融商品にどのくらいの割合で振り分けたら良いのか、

その方針を決めていくわけです。

今の日本は先進国の中では断トツのビリ成長、

失われた30年から抜け出せない経済的、政治的停滞。

そして、少子化対策は進まず、相次ぐ増税に物価高、対して賃金は増えず。

肝心の政治家は、国民生活のことは二の次にして財務省の言いなりで、

自分の既得権益を守るのに必死、裏金問題も国民の納得のいく形で解決しようとしない状況…

個人的には日本の政治家に期待するのは無理だと思っています。

間違った政治の犠牲にならないためにも、

自分の資産は自分で守る必要があるわけです。

本ブログの読者様の中にはいらっしゃらないと思いますが、

自分のお金を銀行の普通預金に預けているだけ…

なんていうのはマネーリテラシーが低い人の典型的な習慣。

自分のお金が日本の政治家の行動によって

どうにでもなってしまう状況に危機感を覚えたほうが良いです。

そこで今回の記事では、参考になるか分かりませんが、

できるだけ日本に依存しない方針をとっている私の資産ポートフォリオを紹介します。

各々の金融資産を増やすか減らすか…私の方針を解説します

詳しい割合は秘密ですが、

私の資産割合(%)の大きい順に

暗号資産>USD(ドル)>金(ゴールド)>JPY(円)>米株>NISA

になっています。

これらの資産について、割合を増やすか減らすか、

来年の私の方針を解説してみます。

暗号資産

BTCの月足チャート

主に、ビットコイン、イーサリアムを保有しており、

アルトコインはほとんど保有していません。

暗号資産に関しては、現在私の資産の中では最も大きい割合を占めているんですが、

決して最初からメイン資産にしようと思ったわけではないです。

私がビットコインを最初に購入したのは2017年からで当時は20万円台でした。

その時に総資産の1割程度保有するつもりで、

不定期にビットコインを買い進めていたんですが、

そこから現在まで価格は約50倍ほどになり、想定外に値上がりした結果、

たまたま偶然、私の資産の中で最も多くを占めるようになってしまっただけです。

来年の方針としては、

もう既に十分保有しているので、暴落が来ない限りはこれ以上は買わない予定。

上記月足レベルで見ると、物凄い値上がりなので、

チャートだけで判断するといつ暴落が起きても不思議ではないですが、

来年は暗号資産の推進派であるトランプ次期大統領が誕生し、

「アメリカをビットコイン超大国にする」という名目のもと

「戦略的ビットコイン準備金」を進める可能性が高そう。

そしてアメリカがビットコインを準備金にすれば、他国も追随する可能性もあります。

まだハッキリしない面も多いですが、

今のところはビットコインに関してはポジティブ要因が多いので、

ファンダメンタルズ的には大きく崩れることは無いとも言えます。

テクニカル的には過熱気味、ファンダメンタルズ的には堅調、

この両面のせめぎ合いでしょうか。

USD(ドル)

USDJPYの月足チャート

量的緩和の弊害に気付き始めた2019年頃、

ドル円がまだ100円台だった頃からJPY⇒USDへの両替を進めてきました。

現在までトレードやEA、別途販売で得られた利益は、

定期的にJPY⇒USDに替えています。

来年の方針としては、

これまでどおり収益の多くをUSDへ転換する予定。

日本人の多くはJPYを資産の置き場所にしていますが、

私にとっては、USDが資産の置き場所です。

USDを増やすというより、ひとまずの待機場所にUSDを選んでいるので、

その習慣を来年も続けます。

上記月足レベルで見ると、円安ドル高傾向になっていますが、

来年はアメリカは利下げ、日本は利上げすることが予想されており、

日米金利差が縮小するとの思惑からドル円は下落するかもしれません。

しかし、先に書いたように私は日本の政治家に期待していないので、

10年20年の超長期的な視野に立つとJPYは結局弱くなると思っています。

構造改革し、日本が他国と同じように経済的にも政治的にも成長していると

実感できればUSDへの転換は止めるでしょうが、来年は確実にその時ではないです。

金(ゴールド)

金(ゴールド)の月足チャート

地政学リスクを真剣に考え始めた2017年頃から

純金積み立てを開始して現在も継続中。

残念ながら世界情勢は悪化の一途、

更には、アメリカの影響をできるだけ少なくするために

東側諸国を中心に準備金用にゴールドを買い進める国が多くなり、

今年のゴールドは大きく値上がりました。

来年の方針としては、

積立額を減らすことを検討しています。

なぜかというと、

上記月足レベルで見ると、今年あまりにも買われ過ぎたため

テクニカル的にいつ下げてもおかしくないため。

また、アメリカはファンダ的には利下げの流れだと思いますが、

トランプ大統領の政策のほとんどがインフレを招くものが多い。

実際にインフレになってしまうと、

もしかしたら一転して利上げということにもなりかねない。

利上げになると金(ゴールド)は下げるのが定跡なので。

更には、ポートフォリオの1割を金(ゴールド)にするのが一般的ですが、

私のポートフォリオでは既に1割を大きく超えているため。

(まぁ超えていても構わないのですが)

以上の理由から、

とりあえず積立額を減らすことを年末年始にもう少し検討しておきます。

JPY(円)

JPYという形で保存しているとその価値が時間と共に毀損していきますが、

日本に住んでいる以上、どうしてもJPYは必要。

日常生活のためにも、そしていざという時のためにも、

ある程度の額は保存しておかないといけないですが、

その保有割合(%)は年々減少傾向です。

来年の方針としては、

特にJPYを増やす意義はないので、

他の資産と比較すると相対的な割合は今後も減少していくことになるでしょう。

仮に日本が利上げしても、アメリカの金利より低いことに変わりはないので、

JPYを持つ旨味はありません。

ちなみに、JPYベースの資産として

日本株や日本の不動産なども持つ予定はありません。

米株

NYダウの月足チャート

米株は10年くらい前からずっと持ちたいと思っていたんですが、

なかなか下げなくて購入するタイミングがありませんでした。

そんな中、2020年にコロナショックが起こってNYダウが暴落、

セーリングクライマックスが起きたことをきっかけにしてようやく買い参戦することができました。

しかし、そこからNYダウがV字回復してしまい、

分割買いが進まずに予定していた資金の1/3程度しか買えませんでした。

その為、私の資産ポートフォリオの中では低めの割合になっているのが不満。

上記の月足レベルでは史上最高値付近に位置していますが、

トランプ大統領のインフレ指向の政策によっては来年は停滞する可能性もありそう。

来年の方針としては、

セーリングクライマックスが起こればもちろん買い向かう予定ですが、

そのような展開になってくれるかどうか。

できれば金(ゴールド)と同じくらいの保有割合にまで高めたいが、

このまま高値圏で推移されると買えない…

NISA

私は旧NISAの時代からやっていましたが、

その時は制度的に年間40万円分しか投資できなかったので、

必然的に私の資産ポートフォリオの割合も低くなっています。

そして、今年から新NISAに切り替わりましたが、

私はそのタイミングでNISAへの積立て投資額を減らしました。

なぜなら、投資初心者がこぞって新NISAに参入すると思ったから。

だいたいこういうのって…

アノマリー的にはマネーリテラシーの低い投資初心者は損をするようになっているもの。

よって今年は株式が停滞すると思って投資額を減らしたんですが…

結果的には株式(NYダウ、日経平均)は堅調でしたね。

来年の方針としては、

このまま低額での積立てを一応継続しておきます。

ちなみに何を買っているのかというと、

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

という投資信託を積み立てています。

しかし、私個人としてはNISAという国が作った仕組みを信用していません。

非課税期間は旧NISAだと20年間、新NISAだと無期限になっていますが

そんな先の日本なんてどうなっているか分かりません。

20年以上、今のNISAという仕組みがこのまま維持できているでしょうか?

私はどこかのタイミングで改悪するのではないかと懸念しています。

でも非課税というメリットがあるので、一応少しは利用し続けます。

もしもセーリングクライマックスが起きるようなら

成長枠で米株を買うことがあるかもしれません。

以上、来年の方針をまとめると、

・仮想通貨は暴落が来ない限り買わない。

・USD(ドル)はこれまでどおり転換を進める。

・金(ゴールド)は積立額の減額を検討する。

・JPY(円)は割合を少しずつ減少させる。

・米株は現状維持。セークラが起これば買う。

・NISAは低額で積立て継続。セークラが起きれば成長枠で購入検討。

こんな感じで考えています。

JPYは価値毀損していますが、

それ以外の資産はありがたいことに全てプラス収益です。

もちろんプラス収益だからといって、JPYに替えるつもりは全くなく、

自衛しながらこのまま資産拡大を目指していきます。

あなたの資産ポートフォリオ構築の参考にしてください。